文明之根深扎沃土,文化之泉源远流长。为深入学习贯彻习近平文化思想,贯彻落实《“十四五”非物质文化遗产保护规划》,加大非遗传播普及力度,实现2025“非遗年”发展目标,以中华优秀传统文化赋能思政育人建设,打造特色校园文化,4月26日,吉林大学考古学院携手港澳台办公室,于大学城青年之家开展了“青春”遇见“非遗”系列沉浸式文化体验活动(第六期)——竹编技艺体验。活动将劳动教育融入“大思政课”的育人体系,引导学生在劳动实践中深入了解、切身感受中国非物质文化遗产的独特魅力,进而积极主动参与到非遗保护与传承中来,让文化自信自强成为新时代青年的鲜亮底色。

活动伊始,吉林大学考古学院孙鹤菲为大家介绍了本期活动的主题——国家级非物质文化遗产二十四节气中的谷雨与来自浙江省的国家级非物质文化遗产嵊州竹编技艺。“当谷雨的雨滴轻敲竹篾,这响声传递的是千年节气里的东方美学,和非遗工艺沉淀的岁月沉香。”活动在主持人的娓娓道来中拉开帷幕。

Part1 谷雨科普

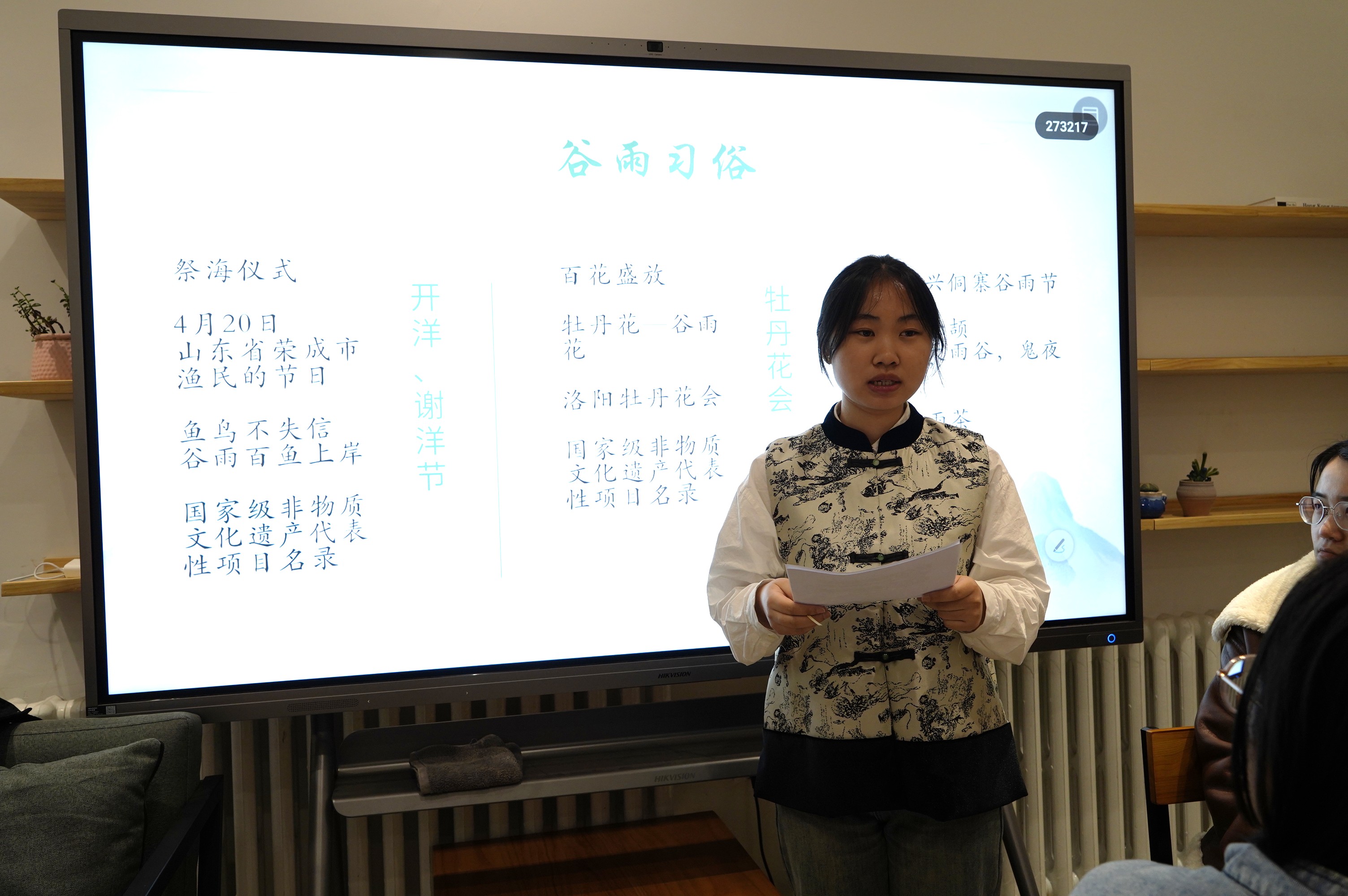

一气三候,茶稻桑竹

在知识科普环节,吉林大学考古学院本科生董欣悦带领同学们走进万物生长的谷雨时节,以《诗经》和“谷雨三候”为切入点,展开了对国家级非物质文化遗产二十四节气之一——谷雨的知识科普,解读谷雨节气的文化内涵,介绍谷雨时的相关习俗,如播种养蚕、渔民开洋、举办花会和祭祀仓颉等。

Part2 技艺认知

竹艺千秋,匠心独运

董欣悦为大家介绍了来自浙江省的国家级非物质文化遗产——嵊州竹编技艺。讲解图文并茂、绘声绘色,首先从整体上介绍了竹编技艺的发展脉络和其在当代的创新性发展,随后又特别讲述了嵊州竹编的传承历史。同学们认真倾听讲解、欣赏竹编作品,不仅深入了解了嵊州竹编技艺源远流长的发展历程、别具一格的工艺特色和复杂精巧的制作步骤,还体会到了嵊州竹编技艺在技艺传承、文化传递以及非遗保护等方面的重要意义。

Part3 非遗体验

经丝纬缕,古韵今风

在制作体验环节,董欣悦向参与者介绍了制作过程中所需的材料及其用法,并结合图示对嵊州竹编技艺的步骤进行了细致的讲解,为参与者答疑解惑。

在现场志愿者的引导下,同学们纷纷投入到竹编杯垫和竹船的制作中,在动手操作中感受着非遗文化的魅力。

Part4 感悟交流

同侪畅言,各有所得

百年续古艺,千思诠新章。在谷雨知识科普和嵊州竹编技艺体验的过程中,来自五湖四海的各院学子共聚一堂,一同领略着中华文化的博大精深,同学们对此次活动有了多方面感悟,也对非遗技艺的传承有了多元化的解读。

2023级 文学院暨新闻与传播学院 王悦然

竹之坚韧,恰似非遗传承的精神内核。在指尖的经纬交错间,我仿佛听见了先民的絮语。此次活动让我深知,传承非遗不仅是技艺的延续,更是文化自信的彰显;我愿以青春之我,续写非遗华章,让古老技艺在新时代熠熠生辉。

2023级 考古学院 李禹恒

在考古学院组织的嵊州竹编非遗活动中,我深刻领略到传统技艺的魅力。老艺人灵巧的双手将竹条化作精美的艺术品,从篾条剖制到编织成型,每一步都蕴含着匠人的心血与智慧。通过亲手尝试,我感受到竹编不仅是技艺,更是文化传承。一根根竹条交织的,是千年匠心,也是中华民族对美的执着追求。这次活动让我意识到,非遗保护与传承意义深远,我们有责任让这些珍贵技艺在新时代焕发新生,让传统文化薪火不尽。

本次体验不仅加深了同学们对非遗相关知识的了解,还让大家收获了珍贵的友谊。因感悟交流而深化的文化认同如一条坚韧的纽带,将青春之心紧紧相连,助力非物质文化遗产薪火相传。

Part5 非遗印迹

涵养文化魂,坚定传承心

非遗学习和体验成果|作品一览

此次“青春”遇见“非遗”沉浸式文化体验活动的成功举办,为同学们的校园文化生活增添了浓墨重彩的一笔。在这场酣畅淋漓的文化体验中,同学们不仅对中华二十四节气相关习俗和嵊州竹编技艺有了更深入的了解,更在劳动与实践中深刻感受到了中华优秀传统文化所蕴含的自信与底气,相信同学们也必将以青春热忱传递文化薪火,以创新智慧续写时代新篇,为非物质文化遗产的保护与传承贡献自己的青春力量。

未来,学院将陆续推出高品质、多形式的“青春”遇见“非遗”系列沉浸式文化体验活动,让更多青年学子领略非遗魅力,感悟先辈智慧,共同书写中华民族文化传承的新篇章。

与非遗作伴,闻历史回响

一同走近非遗,共同传唱经典

让中华文化展现无限魅力

与非遗技艺相约吉大校园

文案:邹兴展 王笑扬 朱信诣

照片:彭雨菲 李思雨